Une nouvelle de Clotilde PRADAL

Illustrations François BERNADI

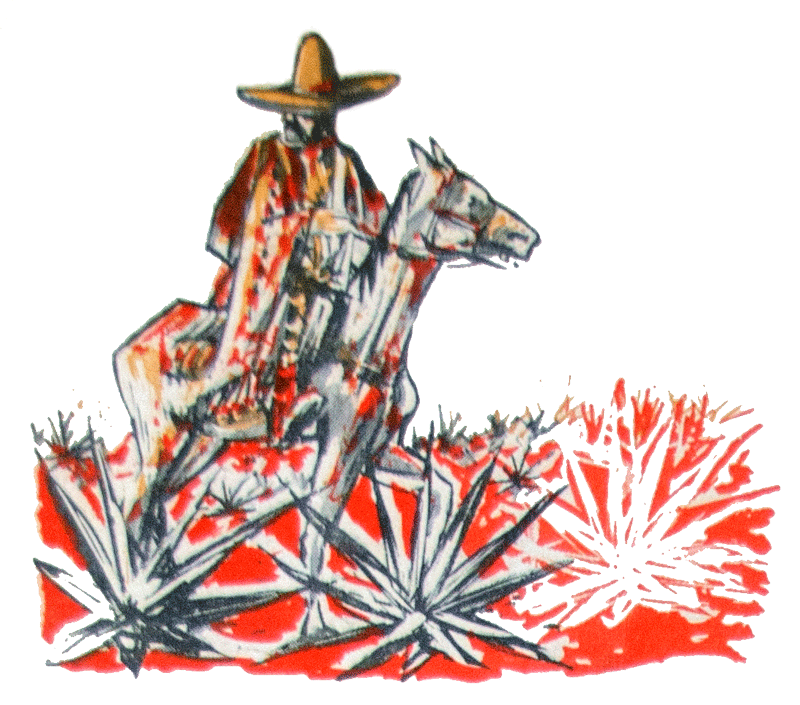

Il avait monté les pentes ouest de la Sierra Madre par des chemins inconnus, laissant aller son cheval, attendant immobile lorsque la bête s’arrêtait pour reprendre son souffle tout en broutant les quelques herbes qui sortaient d’entre les pierres. Alors, on aurait pu croire qu’une statue équestre avait été placée là, dans cet endroit hostile, bien après la forêt de conifères, à plus de 3.000 mètres dans le vent et le froid de la Sierra.

Le « sarape » qui le couvrait lui aurait donné l’allure d’un cacique sans le chapeau aux larges ailes qu’il portait enfoncé jusqu’aux sourcils. Avec ses étroits pantalons de peau jaune et surtout ses bottes rouges à hauts talons, aux éperons d’argent, énormes, hérissés comme des chardons, l’homme, impassible avait dans sa silhouette quelque chose de la tranquillité contemplative de l’Indien, mais à laquelle s’ajoutait l’impression inquiétante de force obscure et mystérieuse du cavalier solitaire.

Laissant sur sa droite les sommets des volcans enneigés. avec entre eux, le «Paso de Cortés» – ce col que prit le conquistador pour fondre sur Mexico – il descendit vers les bois d’eucalyptus odorants. Son cheval avait repris le petit trop et l’homme, toujours, le laissait faire.

Mais alors que sur l’autre versant il avait évité la vaste clairière au milieu des conifères et son hameau de baraques croulantes habitées de bûcherons bruyants, cette fois, le cavalier dirigea son cheval sur Huejotringo, un village d’Indiens transportés autrefois par les Espagnols.

Il arriva à la première maison à la nuit tombée. Un Indien accroupi contre le mur d’adobes se leva lentement et sans un mot, précéda le cavalier, le dirigeant par derrière la rue principale où déambulaient encore des fédéraux.

Ils entrèrent dans une cour, la porte de claies de roseaux se referma derrière le cheval et le cavalier sauta à terre. Des Indiens l’entouraient déjà, silencieux, figés. L’un d’eux saisit les guides du cheval. Le voyageur passa sa main sur le cou, sur le flanc de la bête et dit :

– Trois heures.

Le péon s’inclina et emmena la monture, puis le cercle des Indiens s’ouvrit et l’homme se dirigea vers la maison. Un repas de galettes de mais, de fritures grasses était servi. Il mangea rapidement, but une bonne rasade de « tequila », alluma un long cigarillo et se découvrit.

– C’est ce soir le premier jour de l’Epiphanie.

Le plus vieux des Indiens parlait d’une voix lente et chantante.

– C’est bien, dit le cavalier, qui demanda aussitôt : Des fédéraux?

– Evite Cholula, pas de loin, il pleut là-bas, les fédéraux ne sortent pas, il y a trop de boue et ils ne connaissent pas nos chemins.

Un instant, l’homme garda les yeux fixes, comme s’il essayait de retrouver le chemin des ancêtres à travers les marais boueux.

– Et à Puebla ?

– Tu auras un autre cheval, celui qu’il faut, répondit vieux.

– Et celui-ci ?

– Il te sera amené où tu seras.

Fortement marqué d’ombres et de lumières, près de la lampe à huile accrochée au plafond, son visage de cuivre faisait penser à une sculpture précolombienne. Il avait la tête ronde aux cheveux crépus : une toison de nègre, les lèvres fortes mais le nez busqué, les pommettes hautes et les yeux noirs, fendus à l’indienne.

Le « sarape » maintenant ouvert laissait voir des bandes de cartouches qui se croisaient sur la large poitrine du métis. D’autres cartouches brillaient sur la ceinture.

Tout à coup, le métis dressa sa haute et puissante stature. Il paraissait encore plus fort, plus solide qu’à cheval. Laissant le bout de son cigarillo dans l’assiette. il recoiffa son chapeau conique aux larges ailes ourlées, l’enfonça jusque sur les yeux, serra la jugulaire au bas de sa nuque et croisa la couverture sur sa poitrine avec son visage noyé d’ombre sous son sombrero clair, ses jambes gainées de cuir fauve, ses énormes éperons, il avait l’allure d’un légendaire chef de rebelles.

– Le cheval ? demanda-t-il?

– Il est bien, répondit une voix dans le groupe.

– Mais a Puebla, seuls les fédéraux possèdent des chevaux, dit-il encore, et cette fois s’adressant au vieillard :

– Tu auras à Puebla le meilleur cheval ‘des fédéraux, le jour de Noël.

– Alors, dans deux heures.

Du sommet de la colline pelée, le métis observa un court Instant Cholula à ses pieds. Il pleuvait une pluie silencieuse et tenace. Les rues désertes de la petite ville n’étaient que boue, comme tous ses alentours, boue gluante, ocre, profonde, froide.

Cependant parce que c’était le sixième jour de l’Epiphanie, on avait décoré les rues de papiers de couleurs accrochés à des fils tendus d’une maison à l’autre à hauteur d’homme. Et cela faisait un saisissant contraste, l’ocre de la boue, les maisons d’adobes, le vide et toutes ces raies de couleurs encore avivées par l’humidité qui marquaient les « calles » de Cholula d’où surgissaient une infinité de petites églises à deux cloches et à coupole.

Laissant toujours la liberté d allure a son cheval, le cavalier solitaire se contentait de la guider à travers les déserts de boue gluante.

Et ainsi, sans donner jamais l’impression de fatigue, de faim, d’arrêt pour le repos ou le sommeil, pour lui-même ou bien sa bête, il entra dans Puebla au milieu de l’après-midi du 24 décembre.

A l’entrée de la place de Puebla, le métis sauta à terre et s’engagea sous les galeries, parmi les vendeurs de jouets, d’onyx taillé, de petits squelettes en sucre, de marionnettes et de radis noirs transformés en toutes sortes de personnages grotesques ou fantastiques.

Un Indien sorti de la foule conduisait déjà le cheval par les rues tortueuses.

Le métis suivait toujours les galeries de la place. Etrangement, parmi les péons, le passage s’ouvrait devant lui. Jamais casquette plate de « fédéral » ne se trouvait sur son chemin. Les mouvements de la foule faisaient tout naturellement s’écarter les soldats.

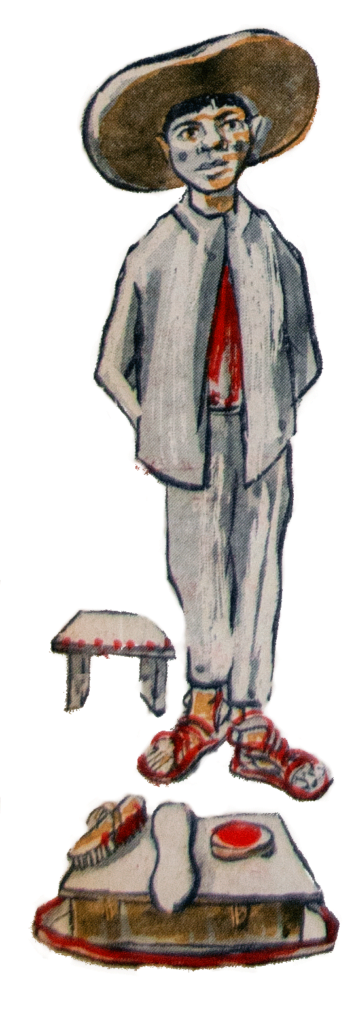

Ainsi, l’homme à l’allure de cacique arriva devant la cathédrale. La vaste et banale façade se dressait, orangée de soleil, fermant la place sur toute sa longueur. Là, accoté à l’un des piliers de la galerie, un « limpiabotas » semblait attendre, regard au sol, sans impatience, une paire de souliers à faire briller.

Et soudain, dans le regard du cireur apparurent les bottes rouges,à haut talon, aux énormes éperons en forme de soleil.

Le garçon ne leva même pas la tête mais dit lentement :

– Ay! mere de Dieu, des bottes comme j’en veux.

– Verdad? dit le métis, verdad? Tous les « limpiabotas » ne rêvent que de simples souliers, et toi tu rêves de bottes ?

– Si, señor.

– Et quand penses-tu les avoir?

– Quand j’aurai quarante ans, señor, pas avant.

– Ne dis jamais ça, saint Joseph peut très bien t’en laisser une paire la nuit de Noël.

– Verdad? Croyez-vous que ce soit possible ?

Le garçon n’avait pu retenir son émotion et le visage levé vers le métis montrait ses grands yeux noirs embués de larmes de joie, d’espoir.

– Et puis, surtout, que c’est ce soir que nous gardons la Vierge et saint Joseph, chez nous, avant qu’ils n’aillent à la cathédrale, ajouta-t-il d’une voix enrouée.

– Nous verrons bien.

Mais déjà un remous de foule entraina le métis : deux fédéraux arrivaient de ce côté de la place.

Le petit cireur attendit un instant, puis, prenant sa boite, se dirigea vers la cathédrale. Il passa sous les anges nus portant des lampadaires à bout de bras et s’avança jusqu’aux grilles dorées toujours ouvertes et dit à voix basse :

– Pardonnez, Dieu le père, et la Vierge et saint Joseph, et l’enfant qui va naître, pardonnez, mais il n’y avait pas d’autre moyen de se procurer un bon cheval.

Lorsqu’il retraversa la nef, pas un pli des robes des Indiennes qui priaient ne bougea. Il passa rapidement devant les statues au visage couleur de sucrerie sur les socles desquelles était déposé de l’argent que personne ne regardait jamais.

Maintenant le soir tombait, et devant sa pauvre maison, la foule se pressait. D’autres personnes, tout un peuple de femmes et d’enfants se serraient le long de la rue, jusqu’à l’autre maison d’où venait de sortir le « paso ».

Il en est ainsi à Puebla, durant la neuvaine qui précède Noël où la coutume veut retracer le voyage de Marie et de Joseph de Nazareth à Bethléem. Le 16 décembre au soir, une maison reçoit le grand plateau de bois doré sur lequel sont dressées les statues de la Vierge et de saint Joseph, montés sur des ânes de bois peint.

Le lendemain, c’est une famille différente qui les reçoivent et ainsi de suite chaque soir, ils vont d’une maison à l’autre jusqu’an 24 au soir où, avant d’arriver à l’église, le « paso » reposera encore un peu dans une « posada ». Or,.cette dernière maison était, ce soir de Noël, la pauvre habitation du « limpiabotas ».

Et le « paso » arriva, porté à hauteur de la foule par les plus belles filles de la ville, tout habillées de blanc. Les cantiques montaient dans la rue : voix d’enfants, de femmes, d’hommes,,de vieillards.

Le garçon ne pouvait détacher son regard de la Vierge au visage enfantin sous sa lourde couronne d’orfèvrerie, de son bouquet.de fleurs d’or. I1 pensait qu’elle ressemblait à un grand papillon dans sa robe de soie blanche brodée d’or.

– Pardonne-nous, sainte Marie, de ce qui va se passer ce soir, murmura-t-il à une voix humble.

Sa pauvre maison était toute illuminée de lampes à huile, décorée de papiers de soie. On posa délicatement les saints sur la table. Alors la pièce se vida presque. On ferma la porte et les femmes qui restaient, dans le silence soudain, se mirent à genoux pour prier, la tête cachée dans leurs mains. Tout se passa très vite. Le garçon enleva saint Joseph de l’âne, le posa sur le plateau, puis saisit l’animal de bois et l’emporta hors de la pièce.

Il n’était pas revenu que la maison n’était que cris, plaintes, pleurs ; déjà des gens couraient vers la cathédrale avertir le curé : l’âne de saint Joseph avait disparu.

Le prêtre arriva à la maison, vit le spectacle et se lamenta lui aussi :

– Que va-t-on faire? C’est presque l’heure d’aller à l’église…

– Padre, padre, dit une vieille Indienne, je me rappelle qu’autrefois on amenait la Vierge et saint Joseph sur des ânes vivants. Qu’on aille chercher de vrais animaux! cria le prêtre Pronto!… Pronto!…

Il ne fallut pas demi-heure pour que deux bêtes soient amenées : un pauvre âne maigre par un Indien et un petit cheval gris à longue crinière noire par un fédéral ahuri.

– C’est là que je dois laisser le cheval pour saint Joseph ? demanda-t-il.

– Bien sûr, son âne a disparu, répondit le père du cireur.

– Bon ! Vous le ramènerez à la caserne quand tout sera terminé.

– Sûr !… et… merci beaucoup.

On fit passer les deux bêtes dans la petite cour « pour les enjoliver » et y accrocher le sac à provisions que voulait la coutume.

– Bon ! Bon ! Faites vite, lança le prêtre, interrompant sa prière.

Une grande silhouette se détacha d’un coin sombre de la cour, marcha vers le cheval, l’enfourcha, et dit :

– Adieu, ami. C’est le cheval qu’il me fallait.

Il traversa les plaines de cultures desséchées dans des trombes de poussière qui se levaient au moindre vent, immobiles jusqu’au bout du ciel, évita Vera Cruz et ses mendiants, atteignit les terres calcinées de Pachuca, traversa les paysages hérissés d’agaves et s’arrêta pour parler avec les péons, ramasseurs de pulque.

Plus loin, toujours vers le Nord, dans la région de San Luis de Potosi, sa silhouette se découpa en noir sur les plaques de sel éblouissantes et des Indiens Parmes ayant comme lui l’allure de caciques, lui donnèrent à boire et lâchèrent quelques rares paroles, figés dans des attitudes éternelles.

Il fit une halte à Zacatecas, misérable village aux maisons de terre séchée, puis gravit la Sierra Madre jusqu’aux bois de pins, à plus de trois mille mètres. et ne s’arrêta que lorsqu’il aperçut le Pacifique et Durango à ses pieds.

Jamais un Indien ne parle de ce cavalier solitaire aux allures de chef rebelle de légende, qui traversa le Mexique, du Yucatan au nord de la Sierra Madre, au début de notre siècle : peut-être un peu avant… Tant de cavaliers traversaient le Mexique en cette période troublée ; pourtant, parfois, au fil d’une « posada » éloignée ou dans un coin obscur d’une cour d’adobes, des Indiens se murmurent que Pancho Villa lui-même, un soir de Noël, s’en alla vers le Nord, pieds nus, sur un « caballito » gris, pas plus haut qu’un âne ; ils continuent en souriant, lorsqu’ils parlent d’un prêtre rapportant au colonel des fédéraux un âne de bois à la place d’un petit cheval gris et reprennent leur masque figé de fatalisme lorsqu’ils terminent en racontant comment un simple « limpiabotas » trouva dans sa cheminée les bottes dont il avait toujours rêvé : rouges, à hauts talons, avec des éperons grands comme le Soleil, et qu’il garda toute sa vie comme une relique.